Il y a bien des façons de parler des guerres et la chanson en fait partie. Henriette Azen chante cela dans une émission sur la musique arabo-andalouse. Cette chanson lui était familière dans son enfance Algérienne. Les inflexions plaintives me sont familières à moi aussi, j’y reconnais les accents des femmes de ma famille :

« C’est pas des hommes c’est des enfants

Ils avaient à peine dix-sept ans

Ils ont été aux Dardanelles

Ils ont laissé toutes les demoiselles

Voilà midi vient de sonner

On leur donna dans la gamelle

On leur donna dans la gamelle

Trois p’tits radis et de l’eau salée… »

Puis au milieu des mots arabes on reconnait « casino, absinthe, pernod ». On devine qu’il s’agit maintenant des embusqués de l’arrière et autres profiteurs de guerre qui continuent à prendre l’apéritif au soleil comme si de rien n’était. Cette chanson a une longue histoire en terre algérienne et probablement ailleurs. On l’a entendue dès la mobilisation de 1914 mais elle semble remonter à la guerre franco-prussienne de 1870. A ce moment Hadj Guillaume, ou Hadj Wilhelm y est un ami du peuple algérien puisqu’il est l’ennemi de la puissance colonisatrice, mais je ne suis pas sûr qu’Henriette Azen s’en aperçoive ou que cela ait de l’importance pour elle.

Voici une autre version, interprétée par Hamza Abbar, on peut l’entendre sur You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=PBiUq6P6IsQ) :

« Ay ay ay kin hamelou Hadj Guillaume sawad saadou

Ay ay ay quelle triste année

Tout le monde il est mobilisé

Y’en a des morts et des blessés

Les autres ils sont dans les tranchées

Ay ay ay kin hamelou

Hadj Guillaume tiah saadou

Y’en a la classe des dix huit ans

C’est pas des hommes c’est des enfants

Ils sont partis aux Dardanelles

Ils ont laissé les Mademoiselles

Hadj Guillaume Hadj Guillaume

Telaa lesma bla seloum

Le Français il est mahboul

Kifesh eddir maa had el ghoul

Ay ay ay kin hamelou

Hadj Guillaume c’est un salaud

L’Allemand a mis un casque pointu

Pour te donner des coups de tête

Avec un sou dix cacahuètes

Hadj Guillaume il fait la fête »

etc…

Encore une autre version très descriptive, presque surréaliste quand elle veut rendre compte de la folie de ceux qui déclenchent les guerres. Je la reproduis en entier :

« Français qu’as-tu en tête

L’Algérie ne t’appartient pas

L’Allemagne viendra et nous te la reprendrons

Et tout redeviendra comme avant

La guerre a commencé au Ramadhan

Entre la France et l’Allemagne

Dans le ciel, avec des aéroplanes

Et en mer à coup de sous-marins

Nous avons pris fusil et munitions (armes)

Toutes les mères pleurent et se désespèrent

Et se demandent à quand le départ

Mon fils m’a abandonnée à mon sort

Quand nous avons pris le train

Nous avons été comptés comme du bétail

Et nos parents pleuraient Ah mon Dieu, quel malheur !

Nous sommes descendus à Bab Dzaïr

Avec « barda » et gamelles

Chaussures à clous aux pieds

Et bousculades du caporal

Ils nous redescendu du train

Menés comme des moutons

Puis redirigés sur la « Marina »

Pour prendre le bateau « Duc d’Aumale »

Quand nous somme monté sur le bateau

Ils nous ont rangés comme des figues

Nous y avons trouvé un arabe enturbanné

Suant du front et de tous ses pores.

Quand nous somme monté sur le bateau

Avec musique et tambour

Ils nous ont jeté dans le blancourt (Billancourt ?)

Mon Dieu que d’injustice

Quand nous sommes arrivés en France

Nous étions écrasés comme des patates

Ils nous ont fait grimper sur la « chatta » (barque)

Secoué dans tous les sens par la mer

Sachez que l’Allemagne et l’Autiche

Ont voulu envahir les Françis

Pour leur prendre Paris

Comme dans l’année 70

Ecoutes espèce de fou de Français

Qu’as-tu à relever le défi de ce phénomène

Capable de monter au ciel sans échelle

Pour te vider de ton sang

En Kabyle Français espèce de Fou

Que veux-tu aller faire à Istanbul

Nous sommes montés au bateau

Avec Musique et tambour

Le Français est un frère

Il a établi ses hôpitaux dans nos mosquées

A transformé les lieux sacrés en Eglise

Allez, venez voir ce grand malheur

Les Italiens sont encore plus fous

Il a chargé ses canons de macaronis

Et en réponse, le sultan d’Autriche

Lui recommande d’ajouter, fromage et tomatich

Mes frères en un jour comme celui-ci

Qu’a donc fait Guillaume le deuxième

Alors qu’ils erraient dans les montagnes

Il les a attaqués au Dou-Doum

Mon Dieu qu’est-ce qui se passe

Toute l’Algérie est mobilisée

Les uns sont morts, les autres blessés

Jetés dans les tranchées

Puis revient la même complainte :

Ils ont même pris la classe 18 ans

C’est pas des hommes, mais des enfants

Ils ont été conduits aux Dardanelles

Et ont abandonné les demoiselles

Et l’on reprend :

Messieurs quelle malheurs

Ils nous ont coiffés d’une chéchia bleue

Les uns marchant les autres trainant

Et nos femmes pleurant dans les rues

Quand ils ont bombardé la cathédrale

Il a tué les grands et les petits

Les femmes pleurent dans les maisons

Et les pleurs emplissant des mouchoirs

Messieurs que doit-on faire

L’Allemagne nous a envahis avec force

Tout le monde a été mobilisé

Les uns sont morts et les autres sont blessés

Qu’a donc fait Guillaume le roi

A la bataille de Charles-le-roi

Les tirs de canons étaient intenses

Les uns sont mort et les autres rôtis

Français qu’as-tu en tête

L’Algérie ne t’appartient pas

L’Allemagne viendra et nous te la prendrons

Et tout redeviendra comme avant

La dissemblance et la ressemblance de ces versions disent qu’au lieu d’un texte fixé une fois pour toute, c’était comme un canevas sur lequel chacun pouvait improviser. Dans cette dernière version plus politique, plus centrée sur les souffrances des combattants, on sent moins le point de vue spécifiquement féminin, maternel, proche du quotidien, les petits radis et l’eau salée au lieu de la table familiale bien garnie…

Mais quel contraste avec le langage des puissants, de ceux qui décident de la guerre et de la paix ! Cela me fait penser à ce que disait le psychanalyste argentin Miguel Benasayag. Emprisonné et torturé sous la dictature, familier des souvenirs traumatiques, il voyait là la définition même de la santé mentale collective. Il faisait la différence entre ceux qui disaient seulement « ah oui, c’est l’année où Videla a pris le pouvoir », et ceux plus ancrés dans leur propre subjectivité, pour qui le repère temporel aurait plutôt été : « ah oui, c’était tellement dur avec cette dictature, et je me souviens qu’il a fait si chaud cette année-là, et puis on préparait le mariage de la petite dernière, et puis… ». Ceux-là avaient aussi vécu la dictature et ses drames, mais ils se souvenaient d’avoir poursuivi leur vie propre, ils ne s’étaient pas déconnectés pour cela de leur récit personnel. Cette manière de s’accrocher à la vie individuelle, la vraie vie qui de toute façon doit continuer, me semble être le signe de ceux qui sont vraiment dans l’existence incarnée. Et la vraie vie c’est la table familiale et « les demoiselles ». Ceux qui en ont accepté les limites et servitudes ne s’en laisseront pas si facilement expulser, car c’est cela qu’ils tiennent entre leurs mains et ils savent que rien d’autre ne leur sera donné.

De même dans ce chant de soldats Marocains de 1944 rapporté par Edmonde-Charles Roux (« Elle, Adrienne ») :

« Oh Allemand quand Dieu t’a permis de dominer il fallait faire main douce

Oh Allemand qu’as-tu fait ? Tu as laissé les femmes avoir faim »

Je ne sais si c’est authentique, mais je le voudrais parce que c’est admirable. La force expressive, la simplicité sont celles de la vraie poésie populaire. Il y a surtout cette façon de s’adresser à l’Allemand que pourtant l’on combat comme à un semblable, un égal en humanité mais qui se fourvoie et va à sa perte. Mais on apostrophe aussi le français pour dénoncer sa folie. Cette adresse humble et directe de l’homme du peuple aux puissants qui font leur malheur semble être de toujours et de partout. En témoigne encore JL Borges (Œuvres complètes, La Pléiade page 1184) qui rapporte ceci, de soldats chinois du 7ème ou 8ème siècle avant JC :

« Ministre de la Guerre,

Nous sommes les griffes et les dents du roi.

Pourquoi nous infliger misère sur misère,

Sans trêve ni repos ?

Ministre de la Guerre,

Nous sommes les griffes et les dents du roi.

Pourquoi nous infliger misère sur misère,

Sans que nous restions un seul jour au même endroit ?

Ministre de la Guerre,

Tu n’es vraiment pas prudent.

Pourquoi nous infliger misère sur misère ?

Nos mères se meurent de faim »

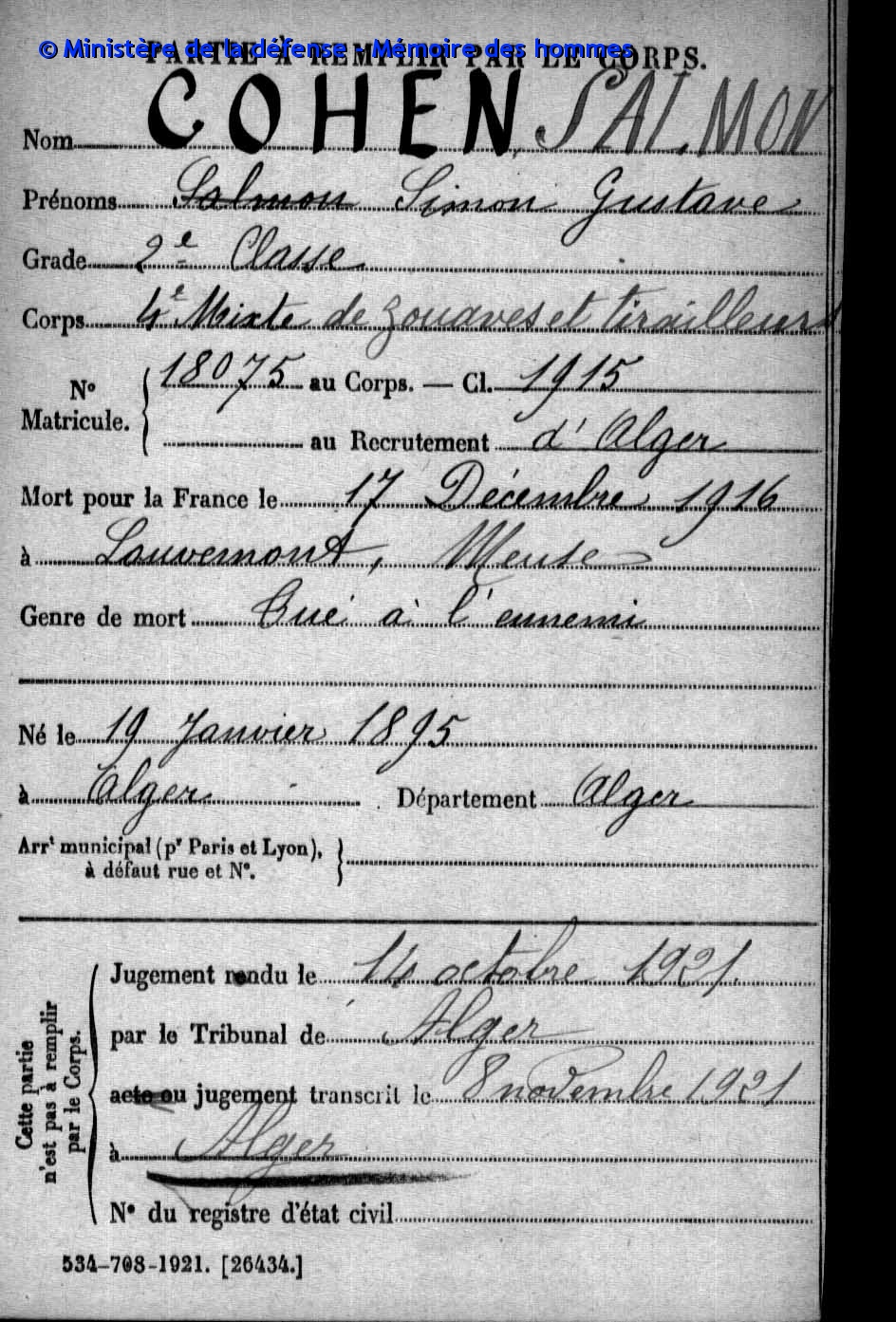

Un de mes oncles dont je porte le prénom mourut, âgé de 21 ans, à Verdun, exactement au village de Louvemont le 17 décembre 1916 qui se trouva être la veille de la fin officielle de la bataille de Verdun. Il serait plus juste de dire qu’il aurait été mon oncle s’il avait vécu, mais je continuerai de l’appeler mon oncle. Sa fiche militaire dit ceci :

Simon Gustave Cohen Salmon né le 19 janvier 1895

Matricule 18075 classe 15, 4ème RMZ

Tué « à l’ennemi » le 17 décembre 1916 à Louvemont (Meuse)

4è mixte zouaves et tirailleurs (RMZ)

Louvemont est un des six villages qui n’ont jamais été reconstruits après 1918 : trop détruits, trop infestés d’obus non explosés… Ces six communes existent toujours mais elles n’ont aucun habitant et n’élisent pas leur maire. De cet oncle le roman familial dit ceci : à la veille de son départ pour le front il voulut manger du poulet, et ne revint pas. C’est le détail signifiant, celui de la vraie vie qui reste en mémoire et que l’on se raconte, comme un contrepoint aux « trois petits radis dans l’eau salée » de la chanson. De cet oncle sans visage je ne sais que cela, et aussi qu’au moment de sa mort mon père avait onze ans. Leur mère, devenue « folle de deuil » après cette perte qui fut suivie d’autres, resta vêtue de noir, suivant tous les enterrements qui passaient. Et là le roman familial hésite : était-il selon la formule en usage « tué à l’ennemi » ou disparu ? Il y avait là un enjeu. Qu’il passe pour disparu permettait d’entretenir une légende : c’était peut-être lui le soldat inconnu de l’Arc de Triomphe.

Notre famille avait bien besoin de gloire. Mais quand le site officiel du ministère des armées (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) mit en ligne les fiches militaires des morts de 1914-18 le doute ne fut plus permis et la légende s’effondra, aux moins pour qui s’y intéressaient : il avait bien été « tué à l’ennemi » ce 17 décembre dans ce village détruit de Louvemont, aux alentours de la côte 304, un chiffre que je me souvenais avoir entendu dans mon enfance, et qui depuis flottait sans attaches quelque part dans ma mémoire.

Je me suis mis en quête de la mémoire de cet oncle, simple soldat du 4ème Zouaves et Tirailleurs. Quitte à devoir en passer par le langage des puissants, ceux qui écrivent l’histoire, en l’occurrence par les « Journaux de marche » des différentes unités combattantes. Parce qu’il n’y en a pas d’autre. Mais entendons-nous bien. C’est là la parole des gradés, de ceux qui commandent. Elle n’a été soumise à aucune censure, contrairement aux lettres des soldats. Aucun simple combattant n’est venu dire : non cela n’était pas ainsi. On sait par ailleurs que la plupart des scènes de combat filmées en 14-18 sont des mises en scène tournées après coup, et que de la réalité des combats nous ne possédons pratiquement aucune image. Le style très particulier de ces Journaux semble fait pour entretenir une sorte de transe héroïco-patriotique permanente qui tient à distance le vécu. Un style pour tout dire profondément haïssable. En voici quelques échantillons :

« Des milliers d’obus passent en sifflant, préparant la Ruée ; à 10 heures, suivant la ligne qui, des bois d’Haudromont, ondule vers le village de Vaux, retentit l’ordre d’attaque :…En Avant !!. Et Zouaves, Tirailleurs, Fantassins et Chasseurs de trois Divisions magnifiques s’élancent d’un même cœur, à la Française, courant sur le terrain bourbeux »

« Le 15 Décembre 1916, sous le commandement du Lieutenant-Colonel De Saint-Maurice, s’est élancé à l’attaque avec un superbe élan, malgré les difficultés du terrain et la violence du bombardement. Après avoir surmonté dès le début les résistances opiniâtres de l’Ennemi, a atteint son objectif et s’est maintenu malgré de violentes contre-attaques »

Mais ce 17 décembre la bataille était presque terminée. Les documents établissent qu’ils ont tenu la position dans la neige et la boue, un ennemi que l’on ne pouvait pas combattre. On lit ceci : « Les 15 et 16 décembre 1916, enfin, le général Mangin avec quatre divisions, fait un bond en avant de Vacherauville au bois d’Hardaumont ; les Allemands abandonnent définitivement la Côte du Poivre, Louvemont et Bezonvaux en ruines ».

« Nos hommes eux, se trouvent déjà dans un état lamentable. Dans l’eau jusqu’aux genoux, enduits jusqu’au sommet de leur casque d’une boue gluante, ils commencent à éprouver la morsure du froid. La paralysie les gagne, leurs pieds gèlent. Grelottants de fièvre, mais stoïques quand même, ils restent là sans quitter le poste, paquets de hardes et de boue, immobiles, silencieux, statuts de glace vivantes et douloureuses, mais ce sont les soldats de Douaumont. Leur prestige suffit pour assurer la garde du terrain qu’ils viennent de conquérir. Ils tiendront la route de Louvemont.

Ceux qui doivent marcher : les agents de liaison, les brancardiers, les téléphonistes, tous les ravitailleurs, s’enlisent parfois dans les entonnoirs de trous d’obus où l’a boue liquide s’est amoncelée. Quelques-uns uns y trouvent une mort horrible. Tout homme qui perd la piste est en danger. S’il est seul et que le pied vienne à lui glisser au bord d’un entonnoir, il est irrévocablement perdu »

« Parfois des cris de détresse, des appels déchirants traversent la nuit obscure, arrêtant un instant la colonne hésitante : une glissade fatale, dans l’ombre noire vient d’entraîner un marcheur inattentif… Comme l’imprudent promeneur sur le sable mouvant, graduellement il s’enfonce dans un gouffre boueux d’où ne peul le tirer aucune force humaine. En dépit des efforts des voisins terrifiés, le pauvre soldat disparaît à jamais, mourant lentement d’une mort affreuse ; puis le silence renaît, sinistre, et tristement l’on s’en va »

« L’imprudent promeneur »… il fallait oser la comparaison mais le plumitif militaire ose tout. Et enfin ceci :

« Dès le 17, tous attendent la relève. Il leur semble impossible de souffrir davantage. Ils n’ont pas peur, mais quelques-uns pleureront quand on leur dira : “ Ce n’est pas pour aujourd’hui ! ” Et il faut ajouter le motif de ce retard. C’est que de toute nécessité la ferme des Chambrettes doit être reprise et reprise par eux. Notre communiqué en a annoncé la conquête. Des Français ne mentent pas. Avant que le 4e Zouaves ne quitte les lignes, elle sera de nouveau à nous. Les hommes encore valides, ils sont à peu près 30 par Compagnie, font appel à toute leur énergie. (…) »

On a bien lu que la ferme des Chambrettes doit être reprise par ces hommes à bout de force pour ne pas faire mentir le communiqué de victoire qui a déjà été publié ! J’appris ainsi qu’un communiqué pouvait tuer.

« L’attaque se déclenche vers 15 heures. Elle est arrêtée par un feu de mitrailleuses qui nous cause des pertes sensibles. II faudra donc une opération d’artillerie; il faudra à ces Zouaves habitués au succès rapide, une ténacité, une endurance qui dépasse toutes les forces humaines. Ils l’auront »

Peut-être la bataille de Verdun s’est-elle arrêtée ce 18 décembre 1916 tout simplement parce qu’il n’y avait plus de sol sur lequel se tenir ? Plus de terrain solide où creuser une tranchée, faire marcher l’infanterie, rouler l’artillerie et le ravitaillement ? Peut-être mon oncle est-il mort de froid, ou enlisé. Peut-être a-t-il pleuré. Un jour j’ai pleuré pour lui dans une séance d’analyse sans savoir que j’éprouvais la désaide, le sentiment d’impuissance absolue et sans secours possible de ces hommes livrés à des forces aveugles et écrasantes. C’était en ces jours si froids de fin décembre 2009. Plus tard dans un groupe de psycho-généalogie avec Anne Ancelin-Schützenberger, cette chère vieille dame qui n’avait peur de rien, c’est tout le groupe qui fut saisi par un froid insolite alors que le soleil brillait dehors et que j’évoquais ce souvenir. Elle ne fut pas le moins du monde surprise et fit apporter des couvertures.

On lit encore que le 4ème Zouaves, ce régiment d’élite quatre fois cité à l’ordre de l’armée pour son « élan merveilleux, sa vigueur, son moral superbe » perdit 9351 officiers, sous-officiers et soldats. Ils sont cités dans cet ordre, contraire à l’arithmétique.

| « Soyez fiers mes Zouaves ! C’est une double victoire que vous venez de remporter. Vous avez triomphé du Boche, mais vous avez vaincu un ennemi autrement redoutable : la souffrance. Comme jadis sur l’Yser, vous aviez à lutter contre la boue sournoise et contre le froid qui paralyse les membres et glace Ies énergies mais votre coeur est si haut placé que la souffrance ne saurait l’atteindre. Malgré la boue qui montait jusqu’à vos genoux, malgré le froid qui vous torturait jusqu’aux larmes, vous avez foncé sur le Boche, et complétant votre précédente victoire, vous l’avez, d’un effort farouche, rejeté à près de 3 kilomètres, tandis que de rapides reconnaissances vous débarrassaient de l’artillerie ennemie. Après trois jours de luttes et de souffrances, une poignée des vôtres, entraînée par l’exemple d’un chef vaillant, arrachait aux Boches dans un élan superbe la Ferme des Chambrettes, son dernier point de résistance, 1400 prisonniers, 17 canons, des mitrailleuses, des munitions et un matériel considérable, telles sont les pièces inscrites à votre tableau.

Mes lascars, vous êtes de fiers et rudes chasseurs. Vous avez mis votre invincible énergie au service d’une méthode admirable dont la poursuite opiniâtre vous donnera mathématiquement la victoire définitive. Après l’Yser, Vaux-Chapitre, après Douaumont, après les Chambrettes vous savez comment on force la victoire et comment on bouscule le Boche. C’est sous ces joyeux auspices que va s’ouvrir l’année 1917, celle du triomphe, celle qui vous permettra d’affirmer d’éclatante façon votre inlassable dévouement à la Patrie. A l’aube de l’année nouvelle, mes Zouaves, mes amis, je vous souhaite la victoire, celle qui soumettra la force au droit, celle qui libérera notre France chérie, celle qui vous rendra à la tendresse de vos foyers, celle qui nimbera vos drapeaux d’une auréole de gloire. Je sais que votre courage invincible saura faire de ce souhait une radieuse réalité. Une citation à l’Armée viendra à son heure confirmer ces éloges du Lieutenant-Colonel et rappeler que le 4e Zouaves : Dans les journées des 15, 16 et 17 décembre 1916, sous les ordres du lieutenant-colonel Richaud, a brillamment enlevé tous les objectifs qui lui étaient assignés. S’est maintenu sur le terrain conquis dans une position très en flèche qu’il importait cependant de conserver malgré les pertes et malgré les rigueurs de la température, rendant très pénible le stationnement dans un terrain boueux et glacé. A fait, au cours de cette opération, 1300 prisonniers, dont 25 officiers, pris 10 mitrailleuses, 17 canons et un matériel important ». Dans ce nouveau décompte qui est cette fois celui des prisonniers, c’est maintenant l’arithmétique et non la hiérarchie qui prime. Les officiers « Boches » n’ont droit à aucun privilège. Pourtant devant l’insistance sur la boue et sur le froid j’aurais presque cru à un soudain accès de compassion. J’avais tort. C’est en réalité un contrepoint discret qui se dessine comme un sous-texte. Il oppose les « hordes barbares » de « l’Ennemi » à la fougue des Zouaves « habitués au succès rapide » pleins de « vigueur », habités d’un « élan merveilleux », mais qui doivent maintenant tenir, faire preuve d’endurance. Fougue, vigueur et élan sont comme la face positivée de la sauvagerie… qui est aussi celle de l’allemand. Il faut combattre l’une et du même coup civiliser l’autre. C’est un peu comme si l’œuvre civilisatrice dont se parait la colonisation se poursuivait. En résistant à l’ennemi et aux éléments hostiles on combat sa propre sauvagerie sous la conduite de chefs éclairés. On fait preuve d’autres qualités qui sont supposées être celles même de la civilisation. Une guerre dans la guerre, la continuation de la politique coloniale par d’autres moyens.

tel un guerrier Apache brandissant un scalp…

Voilà qui ne s’invente pas… De cette sauvagerie alléguée et partagée il restait, dans l’Alger que j’ai connue, quelques traces. Par exemple dans cette viennoiserie toujours trop sucrée, craquante et collante, qu’ici nous appelons palmier. Nous disions nous « oreille de Prussien » et effectivement sa forme était évocatrice. Il courait des bruits selon lesquels les Prussiens coupaient les oreilles des prisonniers français. Il n’était que juste que les Zouaves arrachent à leur tour les oreilles des Prussiens prisonniers, oreilles que nous mangions pour le goûter, en toute innocence…

Face à l’énormité de l’expérience vécue par des millions d’hommes les véritables témoignages restent extrêmement rares et sont d’un autre style. Un soir de visite à l’hôpital j’entendis ceci, d’un de mes patients qui allait subir le lendemain une intervention chirurgicale très sérieuse où sa vie était en jeu et qui avait quelque chose à transmettre au jeune anesthésiste que j’étais, on ne sait jamais… : pendant la première guerre mondiale il pilotait un des premiers avions de bombardements, et il voyait de là-haut, de part et d’autre du Rhin, les rougeoiements jumeaux des usines Krüpp en Allemagne et des usines De Wendel en France. L’une et l’autre fabriquaient obus, canons et mitrailleuses qui alimentaient la grande tuerie. Les ordres étaient de ne pas toucher aux usines ennemies, d’éviter de les bombarder ! Les usines de la grande machine de la mort industrialisée ne devaient pas s’arrêter de tourner. Sur ce point au moins, qui était peut-être le point essentiel, les adversaires étaient d’accord, mimétiques. A la veille de jouer peut-être sa vie cet homme mûr réalisait que sa jeune vie avait été mise en jeu par d’autres pour ce qui n’était que duperie. Je devenais le dépositaire de cette histoire dont pour le moment je ne savais que faire. « On ne peut pas se figurer » répètent, hébétés, les soldats d’Henri Barbusse dans « Le feu », et ce ne sont pas les Journaux de marche qui nous y aideront. On a beaucoup argumenté sur l’impossibilité de figurer Auschwitz, l’extermination, la chambre à gaz. Très rares sont ceux qui l’ont tenté : André Schwarz-Bart, Vassili Grossman, le cinéaste hongrois du « Fils de Saül »… Le film « Shoah » fait parler les témoins mais se refuse à figurer, un choix esthétique radical et fermement tenu. Mais devant l’abondance des images de 14-18 qui, on l’a vu, sont soit des images fabriquées et mises en scène, soit des textes qui émanent des chefs ou qui sont passés par la censure militaire, on finirait par oublier que là non plus, malgré les apparences, on ne peut toujours pas se figurer. Quand je voulus au moins donner un visage à cet oncle dont je porte le prénom je m’adressai à des membres de ma famille qui, je le savais, en possédaient quelques photographies. Cette quête dura longtemps, j’insistai, mais elle demeura vaine. On me fit savoir que ces images existaient bien, mais je ne reçus que des réponses dilatoires, puis ennuyées, et enfin carrément hostiles et propres à mettre fin à ma quête importune. Il fallait ne plus déranger, dormir, laisser dormir, oublier. Paroles où j’entendis l’injonction d’un interdit de savoir. Mais ce qui ne peut être commémoré, on doit bien d’une façon ou d’une autre le revivre. Comment ne m’étais-je pas avisé que l’appel téléphonique final, celui qui m’expulsa de ma quête, je l’avais passé justement un 17 décembre, jour anniversaire de la mort de celui dont je porte le prénom ! J’avais « oublié », moi aussi. Ainsi l’oncle dont je porte le prénom resta pour moi sans visage. Appréciait-il « les Demoiselles » ? J’appris aussi que la souffrance du deuil impossible ne réunit pas nécessairement mais peut aussi diviser et opposer. Comme j’avais déjà appris, en tant que thérapeute, que le groupe familial ne se rassemble pas nécessairement autour de celui qui souffre mais peut tout simplement l’exclure pour pouvoir continuer à faire comme si de rien… Que l’absence du corps, de la sépulture, et l’impossibilité du rituel peuvent se continuer par l’effacement du visage. Et les Monuments aux Morts avec leurs listes de « noms d’or » n’y peuvent rien. Ce n’est pas tout. Je découvris peu à peu que des membres de ma famille, dont moi-même, avions élu domicile dans des lieux où ce régiment avait caserné, sans rien en savoir. Ce fut d’abord Milly-la-Forêt où mes parents achetèrent une vieille maison de maraichers. Milly-la-Forêt où de 1915 à 1919 fut installé un camp d’instruction. En juillet 1915 les 1er et 4e régiments de zouaves de Rosny-sous-Bois s’y installèrent et ce camp devint un important centre d’instruction accueillant près de 3000 soldats. De nombreux travaux d’intérêt militaire (tranchées, champs de tir, etc.) et cantonnements furent réalisés à cette occasion dans la ville même et dans les communes voisines, Moigny, Oncy, Dannemois, Noisy, Buno-Bonneveaux, Maisse… Tous ces noms m’étaient bien familiers, c’était la promenade du dimanche. Plus tard refaisant le chemin à l’envers j’élis domicile tout près du Fort de Rosny, actuellement caserne de gendarmerie située rue du Quatrième Zouaves, et j’y suis encore. On peut lire ceci : « Le 4e de marche de zouaves constitué à quatre bataillons le 3e, 4e, 5e et 11e, ce dernier dissous en juin 1916, sous le commandement du colonel Pichon, le régiment embarqua ses deux premiers batailIons à Bizerte et Tunis et trouva les deux autres en France, à Rosny-sous-Bois. Il fut affecté au 3ème Régiment de Marche… ». La ville de Rosny-sous-Bois en garde diverses traces.

Près de chez moi Sans le savoir nous l’avions suivi dans ses déplacements, nous n’avions cessé de marcher derrière… Comme sa mère, ma grand-mère qui suivait tous les cortèges funéraires dans les rues d’Alger… mais nous n’avions pas, nous, de cortège et chacun avait à s’en débrouiller. Sans le savoir nous avions entrepris de soigner ce mort. Et pour finir je n’ai que peu de mots à changer à ceux de Françoise Davoine (« Comme des fous. Folie et trauma chez Tristram Shandy », Gallimard 2017), dans son livre tout résonnant des enfants morts de Laurence Sterne… et qui dialogue avec un mort : « Alors ces enfants sont entrés dans mon cœur, car mon père cherchait sur moi la trace des disparus. Nous n’avons jamais su s’ils étaient vivants ou morts. Ce n’est donc pas la peine de les en faire sortir puisqu’ils sont aussi au-dehors. Si je n’ai pu trouver jusqu’ici la réponse, c’est parce que je les gardais en moi comme un fardeau pour m’en occuper et soigner mon père. Mon cœur était trop chargé d’un enfant-fardeau. A présent je réalise que je ne peux pas les posséder comme des enfants réels, mais je peux les soigner en honorant leur mémoire. L’esprit du verbe soigner, le nom de thérapie, correspond à l’éthique de la psychanalyse : il faut soigner les morts en peine ». Françoise Davoine répond ainsi à une énigme en forme de koan zen : « On a mis un oiseau dans une bouteille et on l’y a élevé. Avec le temps il a trop grandi pour en sortir. Comment faire pour l’en sortir sans le blesser ? » Ce que l’on peut entendre ainsi : comment faire sortir de son cœur, sans le blesser, un enfant mort qui s’y est installé ? J’ai dit qu’à la mort de cet oncle dont je porte le prénom mon père avait onze ans. En lui quelque chose dut s’arrêter ce jour-là, se briser. C’est sûrement trop demander que de vouloir savoir ce que représentait pour mon père enfant, ce grand frère de vingt-et-un ans dont je ne connais même pas le visage. Toujours est-il qu’à plusieurs reprises dans ma vie quelque chose, un lien précieux, une réalisation, un investissement personnel se brisa, s’arrêta, de mon fait ou bien non, au bout de onze ans. Et surtout quand j’eus onze ans, que je changeai d’école et perdis ainsi mon ami qui s’appelait Beaudouin et qui était beau et doux. Avec lui je perdis les jeux de mots, les calembours et les farces et attrapes parce que tout cela je ne le faisais qu’avec lui. Ce fut comme un arrachage de ma bouche parlante et rieuse, blagueuse et farceuse. Encore aujourd’hui je ne sais pas pourquoi je ne cherchai jamais à revoir le fils du tripier de la rue des Martyrs. Je peux bien m’autoriser ici un peu de souffrance personnelle, surtout si c’est pour conclure qu’en réalité cette souffrance n’était pas mienne. Je crois en effet que l’enfant-fardeau était déjà là depuis bien longtemps. Un enfant-fardeau a sa manière à lui de signaler sa présence. Bien longtemps après je me mis à écrire sur les enfants morts. Cela arriva quand j’eus trouvé ma manière personnelle de les soigner.

« Ces jeunes recrues sont de vrais gosses… » |

Dans toutes les guerres, ce sont les jeunes qui l’a font. L’armée française actuellement n’est pas épargnée puisque des militaires français menant des opérations armées n’ont pas 18 ans. Et si ce n’était pas des jeunes que l’on recrute, les combats ne pourraient pas avoir lieu ou bien moins. Un jeune ne réfléchi pas, un plus âgé est plus méfiant, plus raisonné.

J’aimeJ’aime